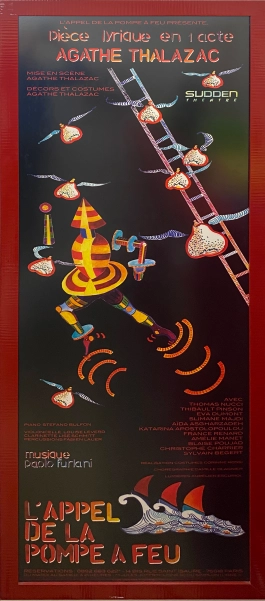

L'Appel de la Pompe à Feu

Théâtre du Sudden, 2009.

Livret Agathe Lemaire Thalazac.

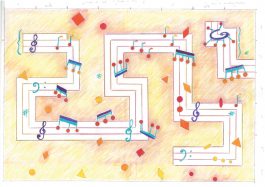

Musique Paolo Furlani.

Extraits

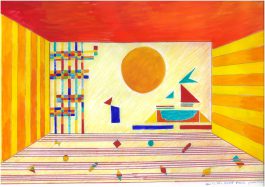

Scénographie

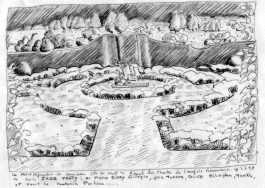

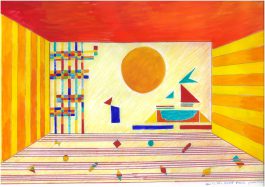

Pièce lyrique en un acte. Scène 1.

Pièce lyrique en un acte. Scène 2.

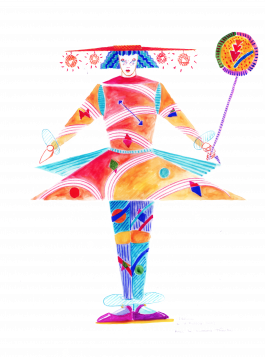

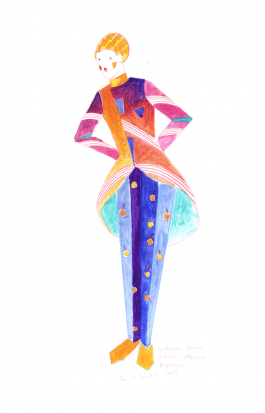

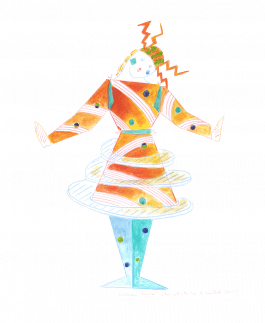

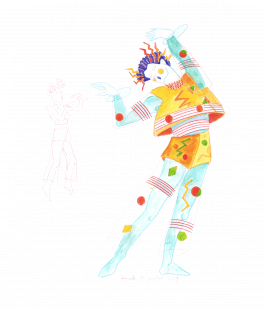

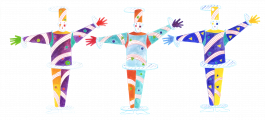

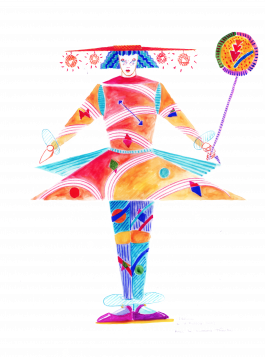

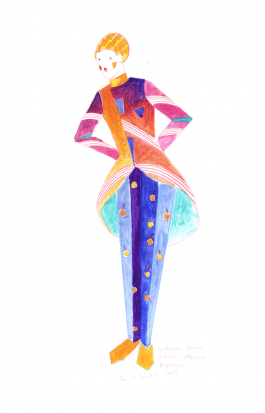

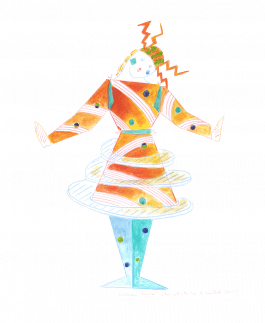

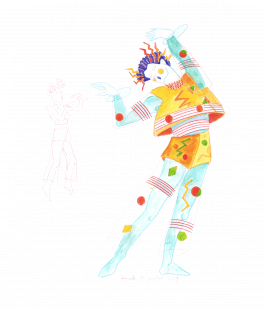

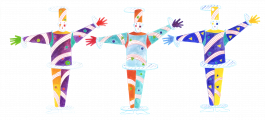

Costumes

La Mort sur Pied Irrésistible

Satyrique

Isaure de Magenta, 15 ans

Hercule, le chef d'orchestre

Mine de plomb, choriste hypocrite

Choriste hypocrite

Pierre Ponce

Clarinettiste

Hercule

Chœur de six enfants

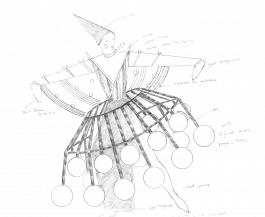

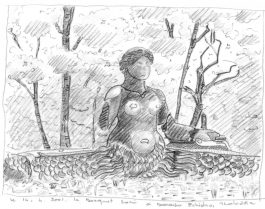

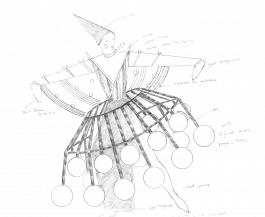

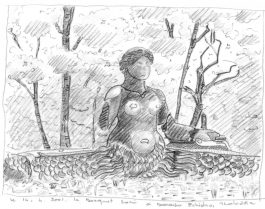

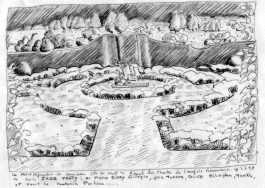

Croquis préparatoires

Livre

Préface

de Duccio Trombadori

J’achève la lecture de « l’Appel de la Pompe à Feu ».

Le rythme du texte me révèle le cœur pulsant du spectacle, avant même de la voir mis en scène.

On l’imagine en pleine exécution, grâce aux notes sténographiques suggérées par Agathe L. Thalazac, qui accompagnent le vif de l’action, anticipant le plaisir de la représentation. Une scénographie syntonisée entre les toiles de fond et les premiers plans, pour l’axe unique d’une pièce, où les passages musicaux et le déroulement des images suggèrent un crescendo intégral de sensations simultanées.

La valeur du style et de l’expression qui caractérisent et distinguent « l’Appel de la Pompe à Feu » est précisément l’effet du mirage dépaysant, que vise le kaléidoscope coloré d’images rassemblées par l’auteur. Telle une sibylle aux visions sporadiques, elle s’exprime pour le plaisir d’exposer la synesthésie de ses pensées théâtrales, pour lesquelles l’art visuel et la musique accompagnent le drame des paroles, par des effets de choralité entraînant le lecteur.

« L’Appel de la Pompe à Feu » se présente ainsi comme une séquence organique d’événements que le regard suit, à travers la vitre d’un aquarium.

Tout bouge, tout résonne, et pourtant tout apparaît à distance et silencieux dans ce « cimetière marin », où fleur parmi les éblouissements soudains la matière psychologique (voir la confrontation des deux protagonistes : l’innovateur Satierik et le désabusé chef d’orchestre Hercule), le profil moral (le poète Pierre Ponce, jongleur de mots de par son nom), l’allusion symbolique (la libre nature de la jeune Isaure, entre rêve et réalité, une adolescente non-soumise au pouvoir et donc clairvoyante au-delà de tout schéma rationnel) et enfin, la pensée dominante, présence/absence de la Mort sur Pied, arbitre de l’existence humaine mais non de l’art qui la met en marge pour exalter la vie (« pour t’épater, je détournerai les jours » lui dira Satierik).

Les geste et les comportements, comme les phrases prononcées dans les dialogues entre les personnages ou par les chœurs, contribuent à créer une atmosphère de métamorphose continue : épithètes impertinents, jeux de mots, phrases littérairement élégantes, allusions, locutions d’argot, hommages aux rythmes du couplet, airs chantants et cadences psalmodiantes. Le théâtre et la musique se rencontrent et se donnent la main, dans cette effervescence pièce lyrique : l’effet est parfois de comédie, parfois d’opérette, parfois de joyeux drame et parfois de danse macabre. Et l’on imagine de nombreuses chorégraphies pour les moments où la Mort sur Pied se présente aux côtés de ses élus prédestinés ou d’autres personnages éponymes (les Sylphes, les Bardes Lyriques, les Choristes Hypocrites) dans la pièce lyrique conçue comme une apologie de l’éternel conflit entre l’art et la vie, face au douloureux mystère de l’existence.

Ce n’est pas par hasard, si le refrain récurrent et dominant, qui donne le ton à l’ensemble du texte et de la mise en scène, est une sage ritournelle (« Voici la nuit qui tombe / La Mort vagabonde / Rime de fond en comble / Rase le cou des hémophiles / Avec sa faucille... tranche-fil / C’est pas toujours la fête / Elle joue les trouble-fête / Parfois pleure en dormant / Sur ses agissements ») qui nous amène au thème de l’entrave possible au pas cadencé de la « Grande Égaliseuse » grâce à un arrêt trompeur du temps, obtenu par quelque extravagance, par un jeu ou un double-jeu de l’esprit. Le rythme accéléré de la danse macabre, chargée de joyeux non-sens, conclut ainsi « l’Appel de la Pompe à Feu » par un succès triomphal de l’artiste Satierik, qui échappe à la Mort et à l’inexorable règle du temps. (« Le temps vient de passer... » « ...il ne repassera plus... ») célébrant une union symbolique avec Isaure l’éternelle adolescente (« Croient-ils que je suis toujours mort... en bas ? »).

Point d’accord admirable entre forme et spontanéité, « l’Appel de la Pompe à Feu » n’est sûrement pas le fruit d’un programme poétique reconstitué. Sa valeur esthétique consiste plutôt en un modèle de la libre parole, et dans le protagoniste bizarre des images, qui lient les gestes et les comportements, et suggèrent la perception d’un rythme interne au texte. C’est là ce qui constitue sa vitalité poétique. Cette émouvante musique intérieure n’est pas écrite. Et pourtant on la perçoit dès la première lecture, avant même de passer à la mise en scène. Dans le déroulement des scènes, de par l’évolution continue des visions qui se succèdent l’une à l’autre, les différentes partitions qui donnent corps à la pièce lyrique sont entendues comme la vibration intense et mesurée d’une silencieuse mélodie : le mérite principal d’Agathe L. Thalazac est d’avoir su suggérer la valeur poétique de cette « musique totale » dans un équilibre touchant de sons, de paroles et d’images qui distinguent et affirment l’accent confirmé de son style.

Duccio Trombadori.

L'Appel de la Pompe à Feu

2009

Livret Agathe Lemaire Thalazac.

Musique Paolo Furlani.

Scénographie

Pièce lyrique en un acte. Scène 1.

Pièce lyrique en un acte. Scène 2.

Costumes

La Mort sur Pied Irrésistible

Satyrique

Isaure de Magenta, 15 ans

Hercule, le chef d'orchestre

Mine de plomb, choriste hypocrite

Choriste hypocrite

Pierre Ponce

Clarinettiste

Hercule

Chœur de six enfants

Croquis préparatoires

Livre

Préface

de Duccio Trombadori

J’achève la lecture de « l’Appel de la Pompe à Feu ».

Le rythme du texte me révèle le cœur pulsant du spectacle, avant même de la voir mis en scène.

On l’imagine en pleine exécution, grâce aux notes sténographiques suggérées par Agathe L. Thalazac, qui accompagnent le vif de l’action, anticipant le plaisir de la représentation. Une scénographie syntonisée entre les toiles de fond et les premiers plans, pour l’axe unique d’une pièce, où les passages musicaux et le déroulement des images suggèrent un crescendo intégral de sensations simultanées.

La valeur du style et de l’expression qui caractérisent et distinguent « l’Appel de la Pompe à Feu » est précisément l’effet du mirage dépaysant, que vise le kaléidoscope coloré d’images rassemblées par l’auteur. Telle une sibylle aux visions sporadiques, elle s’exprime pour le plaisir d’exposer la synesthésie de ses pensées théâtrales, pour lesquelles l’art visuel et la musique accompagnent le drame des paroles, par des effets de choralité entraînant le lecteur.

« L’Appel de la Pompe à Feu » se présente ainsi comme une séquence organique d’événements que le regard suit, à travers la vitre d’un aquarium.

Tout bouge, tout résonne, et pourtant tout apparaît à distance et silencieux dans ce « cimetière marin », où fleur parmi les éblouissements soudains la matière psychologique (voir la confrontation des deux protagonistes : l’innovateur Satierik et le désabusé chef d’orchestre Hercule), le profil moral (le poète Pierre Ponce, jongleur de mots de par son nom), l’allusion symbolique (la libre nature de la jeune Isaure, entre rêve et réalité, une adolescente non-soumise au pouvoir et donc clairvoyante au-delà de tout schéma rationnel) et enfin, la pensée dominante, présence/absence de la Mort sur Pied, arbitre de l’existence humaine mais non de l’art qui la met en marge pour exalter la vie (« pour t’épater, je détournerai les jours » lui dira Satierik).

Les geste et les comportements, comme les phrases prononcées dans les dialogues entre les personnages ou par les chœurs, contribuent à créer une atmosphère de métamorphose continue : épithètes impertinents, jeux de mots, phrases littérairement élégantes, allusions, locutions d’argot, hommages aux rythmes du couplet, airs chantants et cadences psalmodiantes. Le théâtre et la musique se rencontrent et se donnent la main, dans cette effervescence pièce lyrique : l’effet est parfois de comédie, parfois d’opérette, parfois de joyeux drame et parfois de danse macabre. Et l’on imagine de nombreuses chorégraphies pour les moments où la Mort sur Pied se présente aux côtés de ses élus prédestinés ou d’autres personnages éponymes (les Sylphes, les Bardes Lyriques, les Choristes Hypocrites) dans la pièce lyrique conçue comme une apologie de l’éternel conflit entre l’art et la vie, face au douloureux mystère de l’existence.

Ce n’est pas par hasard, si le refrain récurrent et dominant, qui donne le ton à l’ensemble du texte et de la mise en scène, est une sage ritournelle (« Voici la nuit qui tombe / La Mort vagabonde / Rime de fond en comble / Rase le cou des hémophiles / Avec sa faucille... tranche-fil / C’est pas toujours la fête / Elle joue les trouble-fête / Parfois pleure en dormant / Sur ses agissements ») qui nous amène au thème de l’entrave possible au pas cadencé de la « Grande Égaliseuse » grâce à un arrêt trompeur du temps, obtenu par quelque extravagance, par un jeu ou un double-jeu de l’esprit. Le rythme accéléré de la danse macabre, chargée de joyeux non-sens, conclut ainsi « l’Appel de la Pompe à Feu » par un succès triomphal de l’artiste Satierik, qui échappe à la Mort et à l’inexorable règle du temps. (« Le temps vient de passer... » « ...il ne repassera plus... ») célébrant une union symbolique avec Isaure l’éternelle adolescente (« Croient-ils que je suis toujours mort... en bas ? »).

Point d’accord admirable entre forme et spontanéité, « l’Appel de la Pompe à Feu » n’est sûrement pas le fruit d’un programme poétique reconstitué. Sa valeur esthétique consiste plutôt en un modèle de la libre parole, et dans le protagoniste bizarre des images, qui lient les gestes et les comportements, et suggèrent la perception d’un rythme interne au texte. C’est là ce qui constitue sa vitalité poétique. Cette émouvante musique intérieure n’est pas écrite. Et pourtant on la perçoit dès la première lecture, avant même de passer à la mise en scène. Dans le déroulement des scènes, de par l’évolution continue des visions qui se succèdent l’une à l’autre, les différentes partitions qui donnent corps à la pièce lyrique sont entendues comme la vibration intense et mesurée d’une silencieuse mélodie : le mérite principal d’Agathe L. Thalazac est d’avoir su suggérer la valeur poétique de cette « musique totale » dans un équilibre touchant de sons, de paroles et d’images qui distinguent et affirment l’accent confirmé de son style.

Duccio Trombadori.

Tous droits réservés © OVIDE PRODUCTION - Mentions légales.

Tous droits réservés © OVIDE PRODUCTION - Mentions légales